西安事变和平解决后,张学良要送老蒋回南京,临行前,张把东北军交到了于学忠手上,于

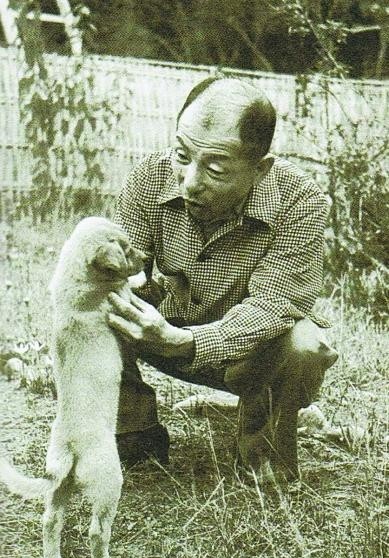

西安事变和平解决后,张学良要送老蒋回南京,临行前,张把东北军交到了于学忠手上,于既不是东北人,也非东北嫡系将领,他凭啥领受如此大任呢?于学忠出生于1890年,字孝侯,山东蓬莱人,陆军二级上将,是抗日战争时期的大名鼎鼎的名将。他以品行端正、忠义两全著称,不仅军事才能突出,还深得多方赏识。早年毕业于北洋武卫左军速成随营学堂步兵科,以第一名的成绩脱颖而出,与徐永昌并称为同窗中的佼佼者。他的军事生涯从北洋时期起步。他跟随直系军阀吴佩孚,从炮兵营长一路晋升至第九军军长,表现出了卓越的领导能力和军事才华。吴佩孚称得上他的伯乐,而于学忠对吴佩孚的忠诚与才干也使得两人关系紧密。然而,他后来选择加入张作霖的奉军,这一决定缘于他父亲与张作霖的故交。张作霖对他的到来极为欣喜,并任命他为奉系第20军军长,从此成为张学良的得力干将。在张学良的评价中,于学忠一直是不可或缺的左右手。九一八事变后,张学良赴欧美考察时,将东北军的大权交给了他。在西安事变中,于学忠曾试图劝阻张学良冒险护送蒋介石离开,认为应该全力以赴到底。然而张学良执意而行,随后便开始了漫长的囚禁生涯。张学良的信任让于学忠承担起了守护东北军的重任。面对蒋介石的分化和日军的侵略,于学忠多次请求释放张学良,却未能如愿。他谨记张学良的嘱托,始终努力照顾东北难民,守护华北,顶住日军的进攻。东北军的四分五裂让他孤力难支,但他依然尽力维持局面。张学良晚年回忆,曾有人质疑于学忠的忠诚,但张学良坚定地认为,于学忠是唯一能够收拾东北军残局的人。这样的信任贯穿了他们的关系始终,足见于学忠的为人和能力。1936年12月,震惊中外的西安事变以和平方式解决。这场由张学良、杨虎城发动的"兵谏",虽然最终达到了促使国民政府改变"攘外必先安内"的既定政策,但对于张学良个人而言,却走上了一条与预期完全不同的人生道路。在护送蒋介石返回南京之前,张学良面临着一个重大决策:如何处置手中的二十多万东北军。这支由东北流亡军人组成的部队,不仅是张学良的军事基础,更承载着无数东北军民的希望。经过深思熟虑,张学良最终选择将这支军队交到了于学忠手中。这个决定在当时引发了不小的争议。于学忠虽然担任过河北省主席、平津卫戍司令等要职,但他既不是东北人,也不属于东北军的嫡系将领。在外人看来,张学良此举颇为令人费解。要知道,东北军中不乏资历深厚的将领,比如万福麟、何柱国、王以哲等人,他们都是跟随张作霖、张学良父子多年的老部下。更让人不解的是,当时于学忠正在甘肃任省主席,与东北军主力的驻地陕西相距甚远。这种地理上的阻隔,无疑会给军队的统一指挥带来诸多不便。而且,由于《何梅协定》的影响,于学忠此前已经被迫离开了河北省主席的位置,其政治处境也并不十分有利。然而,张学良的这个决定并非无的放矢。在此之前的1933年,当张学良因热河事件被迫下野赴欧时,他就曾将约17万东北军交由于学忠统领。这支部队包括了张学良的警卫师在内的精锐力量,远超过其他将领所部的总和。这样的重托,显然不会是临时起意。于学忠因与共产党逐渐加深友好往来,逐渐失去了蒋介石的信任。1943年夏,蒋介石命令于学忠率部出鲁,由第92军军长李仙洲接替防务。于学忠在接到命令后,没有与李仙洲接洽,而是迅速率领四个师进入皖北。此举不仅没有受到八路军的截击,还得到了民众送鞋欢送的场面。这一决定使八路军集中力量抗日的计划得以顺利实施,而李仙洲的入鲁计划则在孤立无援的情况下彻底失败。1938年,于学忠被任命为鲁苏战区总司令。他刚抵达鲁南时,中共中央山东分局派人送来了毛泽东的《论持久战》。于学忠听取秘书郭维城的解读后,对毛泽东的战略思想极为赞赏,认为抗战胜利指日可待。他在驻军期间,亲自拜访了八路军山东纵队司令员张经武,两人对抗日问题达成高度共识。后来,张经武回访时,于学忠还特别向毛泽东和周恩来表达敬意。于学忠在鲁南期间,积极推动联共抗日,深受当地民众拥护。他直接领导的51军内秘密建立了中共党组织,这些党员在抗日战场上英勇杀敌,极大地提高了部队的战斗力。对此,于学忠十分满意,直言部队的素质得到了显著提高。对于张学良的个人财产,于学忠一直保护到解放后。他特意请示周恩来如何处理,周恩来建议他自行安排。最终,他通过法院将这些财产分配给张学良的亲属,而他自己分文未取。他对张学良的感情深厚,不仅维护其利益,还珍藏着两件来自张学良的宝物。一件是“盖西北”战马,这匹马速度极快,于学忠常说见到它就能想起与张学良的深厚友谊。另一件是宝剑,这把剑原为蒋介石赠送张学良,以表谢意,后经辗转托人送到于学忠手中。剑上刻有“西安事变不该把手忍”九字,于学忠对此深刻领会,视为珍宝,轻易不让人观看,并用以自励不畏权势,保持晚节。